中学校では英語の勉強が本格化し、文法なども細かく学習することになります。

小学校で習う英語とは異なる点も多いので、なるべく中学校入学前にいろいろな準備をしておきたいところです。

一方、準備といっても具体的にどこを注意すればよいのか、どのくらいの知識や理解があればよいのか、予習はどの程度行うべきか、疑問点も多い親御さんも少なくありません。

この記事では、塾講師の経験から、新中学1年生の英語の勉強法として、入学前(春休み)にやっておきたことについてご紹介します。

中学英語のスタートをスムーズに切るためにも、ぜひ参考にしてみてください。

目次

中学校の英語に向けて準備できること

中学校になるといよいよ英語の勉強が本格化します。

小学校の段階ではあまり登場しなかった文法なども、中学校ではしっかり学習しなければなりません。

小学校の英語の授業とはまた雰囲気が異なりますので、最初は何かと戸惑ってしまうお子さんも見られます。

そのため、中学校に入学する前に、英語の勉強に備えていくつか準備をしておくことが好ましいです。

例えば英語の書き方をもう一度復習する、または簡単な文法を先取り学習するなどして、中学校からの勉強に備えておきましょう。

そもそも小学校の英語と中学校の英語はどう違うの?

小学校の英語でも、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能の学習はします。

小さな子どもが言葉を覚えていくような流れで、まずは英語という言葉に慣れを作っていきます。

そのため、「聞く」「話す」は特に重視され、歌なども授業で扱われることがあります。

一方で、小学生の段階では、細かい文法はあまり登場しません。

例えば主語(S)・動詞(V)などの細かい文構造、be動詞と一般動詞の細かい違いなど、文法そのものを深く学習するわけではなく、まずは英語に慣れ親しむことを主目的としています。

しかし、中学校になるとそうはいきません。

主語(S)・動詞(V)という英語の基本的な文構造、動詞の種類、否定文と疑問文など、いよいよ英文法の基本からみっちり学習する形になります。

まずはこのあたりの違いをおさえ、中学校に入学する前に何を準備しておけば良いか、新中学1年生としてどうやって勉強を進めるか、ポイントを整理していきましょう。

英語を苦手にしない!中学校入学前の春休みに準備しておきたい3つのこと

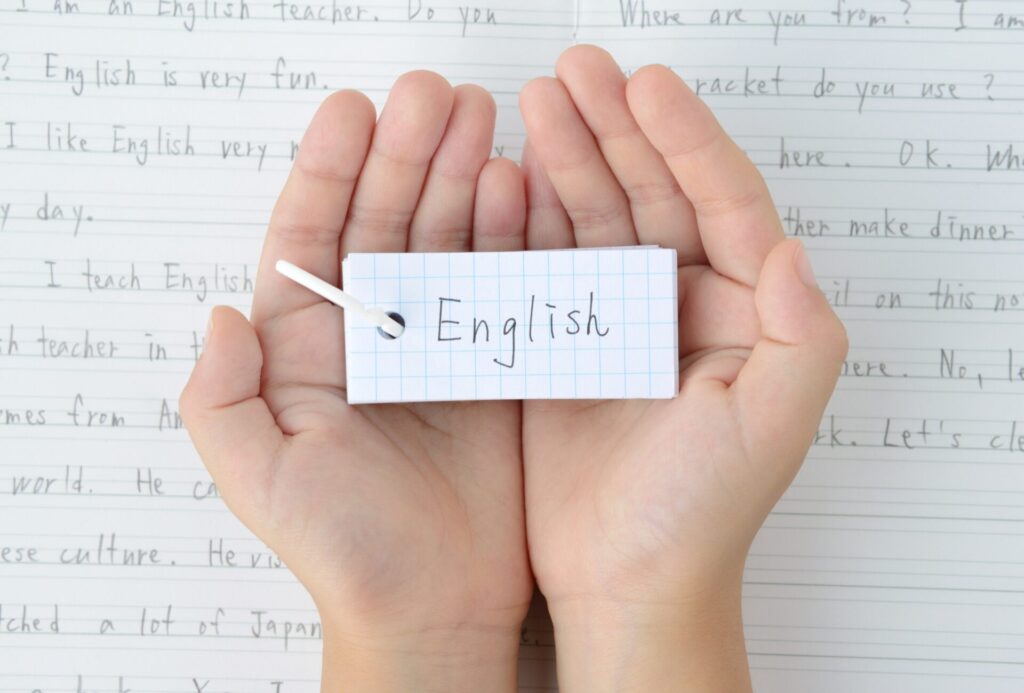

1.英語・英文を書くルールを再確認しておく

小学校でも、英語を書くルールは学習します。

基本的なアルファベットの書き方はもちろん、文章の初めは大文字にすること、単語と単語の間は空けることなど、基本ルールは小学校でも勉強できます。

まずはこうしたルールを、中学校入学までにもう一度おさらいしておきましょう。

特に中学校で主語(S)・動詞(V)などの文構造を細かく学習するとき、書いて覚えるという作業が必要不可欠です。

もちろんテストでも実際に英文を書かなくてはなりません。

ここでケアレスミスをしないよう、英語・英文の基本的な書き方はしっかり復習しておきましょう。

英語は「聞く」「話す」だけが全てではありません。

「読む」「書く」という技能も必要不可欠であり、その力を伸ばすためにも文章のルールは必ずおさえておく必要があります。

2.英作文に慣れる第一歩!小学校で使ったテキストの文章を書いてみる

小学校で使う英語のテキストには、中学校で習うような簡単な英文もたくさん載っています。

もちろん小学校のうちは文法を細かく学習しないのですが、扱う文章や単語は中学校1年生レベルのものも含まれているわけです。

これらの文章を何度か書いてみて、英作文に慣れを作っておくのも良いでしょう。

実際に文法を本格的に学ぶのは中学校からだとしても、英文に慣れ親しんでいるかいないかで理解度は大きく変わります。

こちらも書く練習の一環としてトレーニングしてみましょう。

3.辞書を引く習慣はしっかり身につけておく

なるべく早い段階で、英和辞典を引く習慣もつけておきましょう。

小学校の英語でもいろいろな単語に触れるかと思いますが、知っている単語も含め、一度英和辞典で意味を確認してみてください。

中学校、そして高校での英語の勉強は、単語に加えていろいろな熟語(イディオム)の知識も必要不可欠になります。

もちろん中学1年生のうちから難解な英単語・英熟語を勉強するわけではありませんが、「意味を英和辞典で調べる」という習慣は英語学習の基本でもあります。

ぜひ春休みの段階から英和辞典に触れ、調べる習慣を作っておきましょう。

春休み中に理解を深める!予習をする際のポイントと注意点

英語を書くルールの復習などに加え、もちろん中学内容の予習をすることも大事です。

ただ、中学校に入学する前の春休みは、しっかり遊ぶことも大切でしょう。

予習をするにしても、あくまで余裕のあるスケジュールを大前提として行う必要があります。

また、いくら先取り学習とはいえ、あまりに難解な内容まで予習する必要はありません。

まだ中学生にもならないうちから難解な範囲まで予習しても、まず子どもはついていけないでしょう。

頭がこんがらがってしまうと勉強として逆効果ですので、予習する場合でも無理のない範囲で行いましょう。

時間的な余裕があって予習を進めるにしろ、中学1年生の前半で習う範囲くらいまでにとどめ、無理なく理解を深めることが大事です。

このことを大前提として、以下、予習のポイントも整理しておきます。

予習で文構造を学習するとき

主語(S)・動詞(V)を詳しく学習するときは、一つの文章を全て書いてみると効果的です。

主語・動詞の順番は英文の基本でもあり、こうした構造を理解するにはやはり文を書いて覚えた方が記憶に残ります。

問題集などでは空欄補充のような形になっているものが多いですが、できれば一文全てを書き、文章のイメージを頭に植え付けるようにしましょう。

単語の練習を繰り返す

中学校で学習する単語は、小学校の英語でもいくつか登場します。

こうした単語を復習も兼ねて勉強しておきましょう。

もちろん予習として、小学校で登場しなかった単語を学習することも効果的です。

ただ、あまりにマニアックな単語まで覚える必要はありません。

中学1年生で習うレベルの単語にとどめ、少しずつ覚えていきましょう。

また、単語を勉強する際には、やはり書いて覚えることが好ましいです。

先ほども述べたように、基本的なアルファベットの書き方はしっかり再確認する必要があります。

単語を書いて覚えることは、そのアルファベットの練習にもなるわけです。

さらに、声に出して覚えることも効果的です。

実際に発音を確認しながら学習すると、記憶に残りやすくなります。

単語はまず名詞から勉強してみよう

単語を覚えるときは、名詞から勉強すると覚えやすいでしょう。

例えばapple、animal、cat、dog、eggなど、名詞はイメージしやすいものが多いです。

覚えるときは、実際にその名詞をイメージしながら書いて覚えると効果的です。

もちろん動詞でも覚えやすいものはあります。

例えばcook、eat、studyなど、比較的イメージしやすい動詞もあるので、動作をイメージしながら覚えていくと良いでしょう。

つまずきやすいbe動詞には特に注意しよう!

英語で特につまずきやすいのが、be動詞です。

文法に細かく触れない小学校の英語では、be動詞という言葉自体にあまりなじみがないかもしれませんが、中学校からの英語では動詞の知識が特に重要となります。

be動詞は主語の状態を表すもので、現在形であれば「am」「are」「is」があります。

例えば「This is an apple.」であれば、主語の「This」が表すのは「apple」であり、「This」の状態を表す際に「is」というbe動詞が使われるわけです。

また、be動詞が主語の状態を表す場合、日本語訳は「~です」「~である」となります。

上記の「This is an apple.」であれば、「これはリンゴです。」「これはリンゴである。」になるわけです。

(一般的には、「これはリンゴです。」と訳す場合が多いでしょう。)

ただ、このbe動詞はとにかくイメージしにくく、英語の勉強でつまずきやすい部分でもあります。

また、be動詞は「~にいる(ある)」という意味もあり、最初は非常にややこしく感じるでしょう。

そのため、英語の予習をする際にも特に注意が必要になります。

be動詞は一般動詞と比較するとわかりやすい

be動詞のニュアンスをつかむには、一般動詞と比較するとわかりやすいです。

一般動詞はbe動詞以外の動詞のことで、「cook(料理する)」、「eat(食べる)」、「study(勉強する)」など、実際に動作としてイメージしやすいでしょう。

一方、be動詞は主語の状態を表すため「~です」「~である」という意味になり、実際に何か動作を表しているわけではありません。

このように、be動詞の意味を理解するには一般動詞と比べるとイメージが膨らみやすいです。

和訳はしっかり見ること

小学校の英語ではコミュニケーションなどが重視されることもあり、文章の文構造を丁寧に理解したり、丁寧に和訳したりすることは少ないかもしれません。

しかし、中学校で本格的に文法を勉強する際には、これまで以上に和訳はきちんと確認する必要があります。

これはbe動詞と一般動詞の違いを理解する際にも重要なことです。

例えば上記で挙げた「This is an apple.」であれば、和訳は「これはリンゴです。」になりますが、この訳の「です」に注目しましょう。

元の文では状態を表すbe動詞の「is」が使われており、「This」は「apple」を表します。

「This」=「apple」、「これ」=「リンゴ」であり、日本語にすると「これはリンゴです。」になるわけです。

「~です」というのはまさに状態を示しているのであり、和訳を見るとbe動詞が状態を表すことがよくわかるでしょう。

一方で、「I study English.」であれば、一般動詞の「study」が使われており、和訳は「私は英語を勉強する。」となります。

一般動詞はbe動詞以外の動詞ですから、be動詞のような「~です」「~である」という意味にはなりません。

実際に和訳を見ても、この文の動詞は「勉強する」となり、「~です」「~である」という訳にはならないのです。

このように、動詞の違いを知るには、最初はやはり和訳も重要になります。

この点も予習の際にぜひ意識してみてください。

予習ではどんなテキストを使うべき?

塾に通って予習をする場合は、もちろんその塾のテキストを使うことになるでしょう。

一方、新中学1年生のうちは塾に行かないケースも多く、この場合は市販のテキストなどを活用して予習することになります。

中学英語の先取りを専門とするテキストもあるので、ぜひ書店などでも探してみてください。

ただし、あまりに難しいテキストを使うのは好ましくありません。

小学生のうちからハイレベルな英語の勉強をしていたようなケースはまた別ですが、一般的には新中学1年生のうちからいきなりハイレベルの問題集を使うのは効果的とは言えません。

上記で述べたbe動詞と一般動詞の違いなど、基本から丁寧に学習すべき内容も多いので、いきなりハイレベルの問題に取り組むより、まずは基本を正確におさえる必要があるのです。

中学英語の先取りに特化したテキストなど、あくまで無理のない範囲で勉強できるテキストを選んでみてください。

英語を学習する時に効果的なノートの使い方

最後に、英語の予習で効果的なノートの使い方についてもお話ししていきます。

和訳をわかりやすく書くことが大切

先ほども述べたように、中学校からの英語では和訳の重要性も上がります。

そのため、ノートをパッと見たとき、元の英文と和訳の日本文がわかりやすくまとまっていることが大事です。

例えばノートの左ページに英文を書き、右ページにそれぞれの和訳を書くなど、一目見てすんなり内容が頭に入ってくるような工夫を意識しましょう。

学習した単語もノートに整理しておく

学習した単語も、一度ノートに整理しておきましょう。

特に今まで知らなかった単語は優先的に書き出し、定期的にチェックする必要があります。

この場合も、ノートをパッと見て理解しやすいように、単語と訳を整理しておくことが大事です。

例えばページの左半分に単語を書き、右半分に訳を書くなど、チェックしやすいように工夫してみましょう。

色ペンも使ってみる

視覚的に記憶に残るよう、色ペンを使うことも効果的です。

例えば英文を書くとき、be動詞や一般動詞の部分だけ色をつけたり、あるいは下線を引いたりなど、特徴が出るように工夫してみましょう。

とにかく英語の文章は主語(S)・動詞(V)の順番が基本であり、この文構造を頭に入れる必要があります。

そこで英文の中で動詞だけ色をつけて目立たせるなど、記憶に残りやすい方法を考えてみましょう。

色ペンの色はあまり使いすぎないように注意しよう

色ペンで目立たせることは視覚的に効果がありますが、あまりに多くの色を使うのは好ましくありません。

パッと見てあまりに色がカラフルだと、どこを強調したかったのか、どこを目立たせたかったのかがわからなくなります。

いくら色ペンを使うとはいえ、派手なノートする必要はありません。

このあたりの調整も、中学校入学前にいろいろ試してみると良いでしょう。

まとめ

今回は、新中学1年生の英語の勉強法として、入学前の春休みにやっておきたことについてお話ししていきました。

中学校になるといよいよ英語の勉強も本格化し、小学校の英語よりも文法や和訳などの重要性が上がります。

これまで以上に英作文も増えますので、まずは英語・英文の基本的な書き方をおさらいし、ケアレスミスを減らすようにしましょう。

特に文法や文構造を理解するには、一つの英文を全て書き、英文の流れを頭に入れることが重要です。

そのためにも、英語・英文の書き方は改めて正確にしておかなくてはなりません。

また、単語の学習をはじめ、英和辞典を引くという習慣も作っておきましょう。

さらに、中学英語の予習を進める場合は、be動詞と一般動詞の違いには特に注意してください。

ここは特につまずきやすい部分ですので、なるべく早い段階から基本を丁寧に理解しておくと良いでしょう。

そして、単語や英文法の学習においては、やはり和訳も重要になります。

ノートにまとめるときは、パッと見て単語や英文の和訳がわかるよう、レイアウトなどを工夫してみましょう。

このような点に注意し、小学校の英語から中学校からの英語へ、スムーズに学習を進めてみてください。