場合によっては、勉強の継続が子どもにとって大きな負担になることもあります。

そのため、お子さんにストレス症状が現れた場合、親として適切な対応が求められます。

これから中学受験を控えているご家庭に知っておいてほしい中学受験のストレス症状と対処法をご紹介します。

目次

中学受験における代表的なストレス症状

主なストレス症状としては、

- 受験に対して悲観的な言葉が増える

- 眠れない状態が続く

- 集中力が低下する

- 感情の起伏が激しくなる

などが挙げられます。

また、これらの症状が複数合わさって現れる場合もあります。

以下、それぞれのストレスサインの特徴を詳しく見ていきましょう。

受験に対して悲観的な言葉が増える

勉強がうまくいかない場合や成績がなかなか伸びない場合など、子どもは少なからず悲観的になります。

ただ、あまりに悲観的な言葉が増えてくると、勉強に対するストレスをため込んでいる可能性があります。

ストレスの原因が勉強であれば、子どもとしては勉強から逃げたくなります。

その際に「もうだめだ」といった悲観的な発言をして、「勉強から逃げたい」という気持ちを親にわかってもらいたいと考える子供は多いです。

めったに愚痴や文句を言わない子が、突然悲観的な発言をするようになった場合、特に注意が必要です。

それまでため込んでいたストレスが爆発している可能性があるからです。

その時の自分の感情をすぐに口に出すタイプの子は、口では「もうだめだ」と言っても、実際にはそれほどストレスを抱えていない場合があります。

とりあえず「もうだめだ」と言ってみたいだけかもしれません。

ただし、このようなお子さんでも、あまりに悲観的な言葉が増えた場合には注意しなくてはなりません。

勉強の継続に対し、ストレスを抱えている可能性があります。

眠れない状態が続く

眠れない状態が続くことも、ストレス症状の代表例です。

ただ、悲観的な言葉が増えるなどのわかりやすいケースではないため、親としては気づきにくい症状でもあります。

子どもの方から「最近眠れない」と言った場合だけでなく、親の方で気づいてあげることも重要です。

目に見えて眠そうな場合や体調が悪そうな場合など、その都度声かけをすることが好ましいです。

勉強がストレスになると、勉強以外の時間でも不安が続きます。

寝る時間になっても漠然とした不安が残り、結果として眠れない状態になりやすいです。

また、眠れない状態が続くことは、精神的にも好ましくありません。

十分な睡眠時間は、それだけで精神的に安定します。

反対に、眠れない状態が続けば、お子さんは不安な気持ちのまま生活することになります。

ただでさえ不安要素が多い受験勉強の中で、さらにストレスをため込む原因にもなります。

親としては、子どもが眠れない状態になっていることに早い段階で気づいてあげる必要があります。

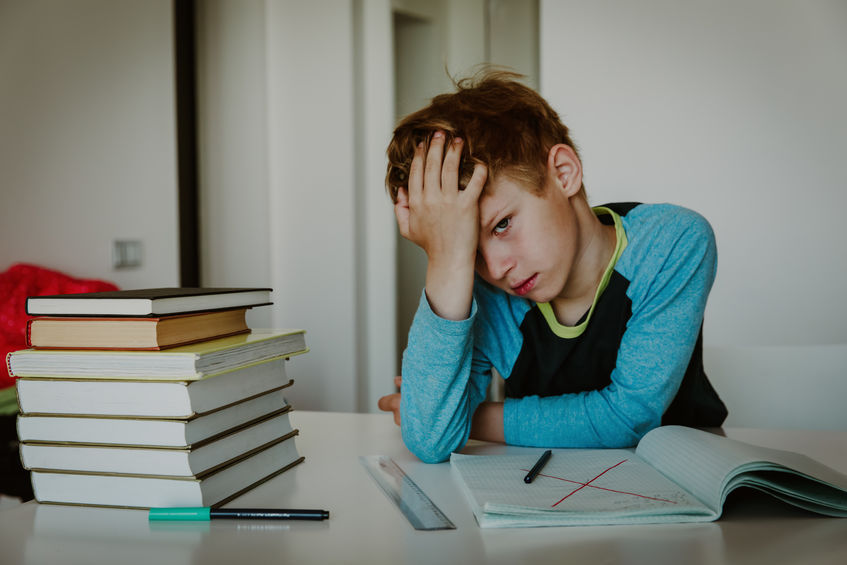

集中力が低下する

長時間集中して勉強できていた子が、5~10分程度の時間でも集中力が続かなくなった場合、勉強にストレスを感じている可能性があります。

どんな子でも、ストレスを感じているものを続けたいとは思いません。

そのため、短期間の勉強でも集中力が低下します。

あまりに長時間勉強をさせると、どんな子供でも集中力は続きません。

しかし、数分程度の勉強で集中できなくなった場合は、脳の疲労やストレスが原因の可能性があります。

脳がうまく働いていない状態が続き、ケアレスミスが頻繫に発生する、覚えていた基本知識をうっかり忘れるといったケースが多く見られます。

感情の起伏が激しくなる

以前より感情の起伏が激しくなった場合も、ストレスサインの可能性があります。

落ち込みやすくなった、一喜一憂が激しくなった、といった状態です。

また、怒りっぽくなる場合もあります。

時には、親に対して突然暴言を発したり、八つ当たりをするケースも見られます。

それだけお子さんがストレスをため込んでいるということです。

感情の起伏が激しいと、落ち着いた状態で勉強を継続することが困難になります。

普段しないようなケアレスミスの頻発、集中力の低下などを引き起こし、それに対してさらに不満を感じるようになります。

こうなると、感情の起伏はさらに激しくなり、悪循環に陥ってしまいます。

早い段階で親の方から声をかけ、話を聞いてあげること、時には八つ当たりも受け止めてあげるなど、きちんとした対応が必要です。

中学受験生が抱えるストレスに親が取るべき対処法

まず話を聞いてあげること

先ほど少し述べましたが、まず話を聞いてあげることが一番です。

あまり自分の話をしないタイプの子であれば、自然な形で悩みを聞き出すことが好ましいです。

時には八つ当たりを受ける可能性もあります。ただ、八つ当たりでも、一度発散させてあげれば、子どもにとってはだいぶ楽になります。

ストレスは、基本的に徐々にため込んでいくものです。

そのため、こまめに発散させてあげることは大きな効果があります。

お子さんにとってストレスが膨大になる前に、適宜解消することができるからです。

そのためにも、適宜話を聞いてあげることが重要です。

負担を取り除きながら今後の方針を決める

話を聞いてあげることで、子どもが抱えるストレスの度合いがわかります。

あまりにストレスが大きかった場合、思い切って一度勉強から離れさせることが必要です。

子どもの心に大きな負担をかけてまで受験勉強を続けさせることは、お子さんのためにも避けてください。

勉強から離れさせ、今後の方針をどうするか、子どもと話し合う必要があります。

一方で、ストレスが比較的少なく、やる気になっている場合には、勉強時間を減らしつつ、休ませる時間を増やすといった対処法があります。

しばらく経過を見て、今後の方針を決めていくと良いでしょう。

このように、ストレスの度合いにとって対処法は異なります。

その判断のためにも、まず話を聞いてあげる必要があります。

適度に体を動かす習慣をつけさせる

子どもにとって、適度に体を動かすことも必要です。

もっとも、何か特別に運動をしなければならないわけではありません。

例えば、近所の買い物に一緒に行くだけでも、お子さんにとっては気分転換になります。

机に向かって勉強するという動作から離れ、しっかりと体を動かしているからです。

普段とは違った感覚で体を動かすだけで、リフレッシュすることができます。

親と一緒に近所に買い物に行くことは、学校や塾に行くことや、机に向かって勉強するといった動作とは感覚が異なります。

勉強という感覚から離れ、体を動かすことになるのです。そのため、気分転換として効果があります。

睡眠時間をしっかり確保させる

睡眠時間は必ず確保させましょう。十分な睡眠をとらせるだけで、精神的に安定します。

そして、習慣として十分に睡眠をさせることで、良い精神状態が続きます。

ストレスのせいで眠れないという子もいます。

その場合には、無理に「寝なさい」と言うのではなく、自然な形で「休みなさい」「ゆっくり寝なさい」などと声をかけてあげる必要があります。

強い言い方になってはいけません。

「明日も勉強しなきゃいけないんだから、早く寝なさい」というニュアンスは避けてください。

かえって子どもの負担が大きくなります。

無理に「寝なきゃ」と考えてしまうと、かえって眠れなくなります。

眠れない子でも、心の中では休みたいと思っています。

親から自然な形で「休みなさい」と言われると、子どもは「ゆっくり休んでもいいんだ」と考えられます。

これは、「明日からも勉強しなきゃいけないから、早く寝ないといけない」という感覚とは大きく異なります。

「ゆっくり休んでもいいんだ」と考えると、いつの間にかぐっすり寝ているものです。

ストレスを溜め込んでいたらきちんと発散させてあげよう

今回は、中学受験のストレス症状と、親としての対応についてご紹介しました。

受験勉強は、多かれ少なかれストレスをためてしまうものです。これは中学受験も例外ではありません。

お子さんがストレスをため込んでいる場合、きちんと発散させる必要があります。

主なストレス症状を挙げましたが、お子さんにストレス症状が現れたら、まず話を聞いてあげ、今後の方針を話し合ってみてください。

自然な形での親のアプローチは、ストレスをため込んでしまった子供にとって、本当に助かるものです。

気持ちの面での負担を軽くしてあげ、親と子の二人三脚で方針を決めていくことが大切です。